Des einen Freud, des anderen Leid: Umverteilungswirkungen der Rentenpolitik

27. Oktober 2016 | Patrick Schreiner

Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Altersvorsorge in Deutschland, so könnte man zu einem polemischen Fazit gelangen: Konservative waren für die großen fortschrittlichen Reformen verantwortlich, die Sozialdemokratie hingegen für den großen Rückschritt. Wie jede Polemik wäre diese nicht ganz zutreffend. Ganz falsch aber eben auch nicht.

Es war Reichskanzler Otto von Bismarck, der 1889 ein erstes „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alterssicherung der Arbeiter“ verabschieden ließ. CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer führte 1957 eine große Rentenreform durch, die vor allem in zweierlei Hinsicht deutliche Verbesserungen brachte: Erstens sollten die Renten nun nicht mehr nur ein minimales Alterseinkommen garantieren, sondern den Lebensstandard sichern. Dazu wurden sie „dynamisiert“, in ihrer Höhe also an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Zweitens stellte die Bundesregierung auf das „Umlageverfahren“ um. Damit wurden die Renten fortan unmittelbar aus den Beiträgen der Versicherten finanziert, die durch diese Beitragszahlungen wiederum Ansprüche auf spätere Renten erwarben („Generationenvertrag“). Das Umlageverfahren war auch eine Lehre daraus, dass am Kapitalmarkt angelegte Altersvorsorge-Gelder zuvor mehrfach durch Wirtschaftskrisen vernichtet worden waren.

Um die Höhe der Altersrente zu berechnen, waren damit fortan drei Faktoren ausschlaggebend: Zum Ersten die relative Lohnposition der Versicherten – wer mehr verdient, bezahlt höhere Beiträge und bezieht später eine höhere Rente. Zum Zweiten die Versicherungsdauer – wer länger arbeitet, bezahlt mehr Beiträge und bezieht später ebenfalls eine höhere Rente. Als Beitragszeiten in diesem Sinne gelten heute etwa auch Kindererziehung, Arbeitslosigkeit (ALG I), Pflege von Familienangehörigen sowie eine berufliche Ausbildung. Zum Dritten schließlich orientiert sich die Rentenhöhe zumindest im Grundsatz am Niveau der Löhne und Gehälter zum Zeitpunkt des Rentenbezugs. So werden Rentner/innen nicht vom allgemeinen Wohlstand abgekoppelt.

Die Berücksichtigung dieser drei Faktoren stellte lange weitgehend sicher, dass der Lebensstandard abhängig Beschäftigter auch im Alter gewahrt blieb. Zugleich erwies sich die Altersrente damit zumindest für die meisten abhängig Beschäftigten als weitgehend armutsfest. Ergänzt war sie um zwei weitere Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung: eine Absicherung für Hinterbliebene („Witwenrente“, „Waisenrente“) sowie bei Erwerbsminderung.

Ab den 1990er Jahren aber begann sich ein Wandel abzuzeichnen. Am Arbeitsmarkt griffen atypische und prekäre Beschäftigungsformen immer weiter um sich. Schon damit wurden und werden Einkommen von Arbeitnehmer/inne/n zum Kapital umverteilt. Während beispielsweise Gewinn- und Unternehmenseinkommen zwischen 2000 und 2015 inflationsbereinigt um über 30 Prozent anstiegen, wuchsen die Einkommen je abhängig erwerbstätiger Person im gleichen Zeitraum nur um knapp drei Prozent. Und selbst von diesen profitierte letztlich nur ein Teil der abhängig Beschäftigten.

Diese Entwicklung hat auch Konsequenzen für die Rente: Immer mehr Beschäftigte leisten niedrigere Beitragszahlungen und/oder erreichen (zu) wenige Beitragsjahre, was später zu niedrigeren Renten führt. Insbesondere Frauen und Migrant/inn/en sind betroffen, da sie weit überdurchschnittlich häufig zu Niedriglöhnen arbeiten und häufiger eine unstete Erwerbsbiografie aufweisen.

Hinzu kam, dass die Rentenreformen ab 1992 von dem Ziel geprägt waren, Einsparungen vorzunehmen. Von Lebensstandardsicherung und Armutsfestigkeit war kaum mehr die Rede. Stattdessen wurde die angeblich mangelnde „Wettbewerbsfähigkeit“ des „Standorts Deutschland“ beklagt. Als Hauptursache der Misere galten die „Lohnnebenkosten“. Für die Arbeitgeber, die die Hälfte der Rentenversicherungsbeiträge finanzieren mussten, waren sie angeblich eine zu große Belastung. So geriet (auch) der Rentenbeitragssatz ins Visier der Politik.

Zusätzlich wurden Ängste vor der Alterung der Gesellschaft befeuert. Der demografische Wandel sorge dafür, dass es immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter gebe, während die Zahl der Rentnerinnen und Rentner ansteige. Dies mache das gesetzliche Rentenversicherungssystem unbezahlbar. Die Alten würden den Jungen zur Last. Politik und Medien überschlugen sich förmlich mit Horrorszenarien. Erinnert sei etwa an ein Titelbild des "Spiegel" von 2004, überschrieben mit "Der letzte Deutsche - Auf dem Weg zur Greisenrepublik". Zu sehen darauf ein Baby mit Windel in Deutschlandfarben, das eine Langhantel stemmt, auf der zahlreiche alte Menschen sitzen.

Ihren Höhepunkt erreichte diese Diskussion ab der Jahrtausendwende. Auch die Finanzwirtschaft beteiligte sich rege daran – aus eigenem Interesse. Die Deutsche Bank hatte schon 1997 das „Deutsche Institut für Altersvorsorge“ gegründet, das eine entsprechende pseudo-wissenschaftliche Lobbyarbeit gegen die gesetzliche Rente betrieb. Ab 1998 nahmen die Parteispenden von Banken und Versicherungen deutlich zu – und konzentrierten sich überdies nicht mehr nur auf Wahljahre, sondern flossen bis etwa Mitte der 2000er Jahre kontinuierlich. Man pries die Vorteile einer kapitalmarktbasierten Altersvorsorge. Es war die Zeit des neoliberalen Finanzmarkt-Hypes.

Die Politik – seit 1998 war eine rot-grüne Bundesregierung unter SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder am Ruder – reagierte. Schon im Jahr 2000 nahm man bei der Erwerbsminderungsrente Leistungsverschlechterungen vor. 2001 erfuhr die gesetzliche Rentenversicherung dann ihre größte Reform seit vielen Jahren und ihren größten Rückschritt überhaupt. 2007 schließlich hob eine Große Koalition unter CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre an. Der jahrelange, teure Lobbyismus von Arbeitgebern und Finanzwirtschaft hatte sich ausgezahlt.

Durch all dies kam eine gewaltige Umverteilungsmaschinerie in Gang. Sie in Euro und Cent zu beziffern, ist angesichts der Komplexität des Rentenversicherungsrechts zwar nicht möglich. Dass diese Politik zu Lasten der abhängig Beschäftigten ging, während Arbeitgeber und Finanzwirtschaft im großen Stil profitierten, ist aber evident.

Oberstes Ziel der Rentenpolitik ist seit jener Zeit die Stabilisierung des Beitragssatzes. Von einem stagnierenden oder gar sinkenden Beitragssatz profitieren die Arbeitgeber unmittelbar, da sie die Rentenbeiträge der Arbeitnehmer/innen zur Hälfte finanzieren müssen. Nur scheinbar nützt ein niedrigerer Beitragssatz auch den Beschäftigten: Sie müssen zwar gleichfalls weniger in die Rentenkasse einzahlen, erhalten dafür aber auch schlechtere Leistungen. Auf jeden Cent, den sie weniger für ihre Rente ausgeben, müssen sie im Alter gleich doppelt verzichten – denn ihr Arbeitgeber gibt ja gleichfalls einen Cent weniger aus.

Man hat gesetzlich festgelegt, dass der Rentenbeitragssatz bis 2030 trotz demografischem Wandel nicht über 22 Prozent steigen darf (heute liegt er bei 18,7 Prozent). Um dies zu erreichen, hat man die Formel für die Berechnung des jährlichen Rentenanstiegs ergänzt. Die Zeit, in der eine positive Lohnentwicklung in gleichem Umfang zu Rentenerhöhungen führte, war vorbei. Jede Beitragssatz-Erhöhung und jede Verschlechterung des rechnerischen Verhältnisses zwischen Beitrag-Zahlenden und Rente-Beziehenden reduziert nun dieses Plus. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bleiben die Renten damit immer mehr hinter der Lohnentwicklung zurück, das Rentenniveau sinkt. Die Sicherung des Lebensstandards im Alter wird Geschichte, Altersarmut kehrt zurück.

Anzeichen dessen sind schon heute zu beobachten. Das Rentenniveau, das noch in den 1990er Jahren bei 53 Prozent und mehr lag, betrug 2015 nur noch 47,5 Prozent. Bis 2030 geht es voraussichtlich auf 43 Prozent zurück. Die durchschnittlichen Zahlbeträge bei der Altersrente (Bestandsrenten) gingen in Westdeutschland von 789 Euro (2000) auf 700 Euro (2014) zurück, in Ostdeutschland von 905 Euro (2000) auf 859 Euro (2014). Bei der Erwerbsminderungsrente (Zugangsrenten) in Westdeutschland sanken sie von 851 Euro (1997) auf 588 Euro (2014) und in Ostdeutschland von 763 Euro (1997) auf 592 Euro (2014) (alle Zahlen inflationsbereinigt, gerechnet in Preisen des Jahres 2010).

Nun bedeuten niedrige Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Alter nicht zwingend Armut. Viele Menschen verfügen über weitere Einkommen, etwa aus Betriebsrenten, Hinterbliebenenrenten oder Vermögen. Gleichwohl wird Altersarmut zunehmend zum Problem. Die Armutsquote unter Rentner/inne/n und Pensionär/inn/en liegt heute nach Angaben des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bei 15,6 Prozent und damit zwar nur minimal oberhalb der Armutsquote der Gesamtbevölkerung (15,4 Prozent). Noch vor 15 bis 20 Jahren allerdings war Altersarmut ein Ausnahmephänomen. Heute gehören Rentner/innen zu den Bevölkerungsgruppen mit der schnellsten Zunahme von Armut. Dieser Trend wird sich zukünftig verschärfen.

Dies war auch schon in den frühen 2000er Jahren absehbar. Als „Lösung“ des Problems führte man mit der kapitalmarktbasierten „Riester-Rente“ eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge durch. Um die niedrigeren gesetzlichen Renten auszugleichen, sollten Arbeitnehmer/innen nun im entsprechenden Umfang selbst privat vorsorgen. Dafür erhalten sie staatliche Zulagen und Steuerermäßigungen, 2012 kosteten diese insgesamt über 3,6 Mrd. Euro – faktisch eine Subvention der Finanzwirtschaft. Während man also Arbeitgeber teilweise aus der Finanzierung des Rentensystems entließ, belastete man Arbeitnehmer/innen und Steuerzahlende umso mehr.

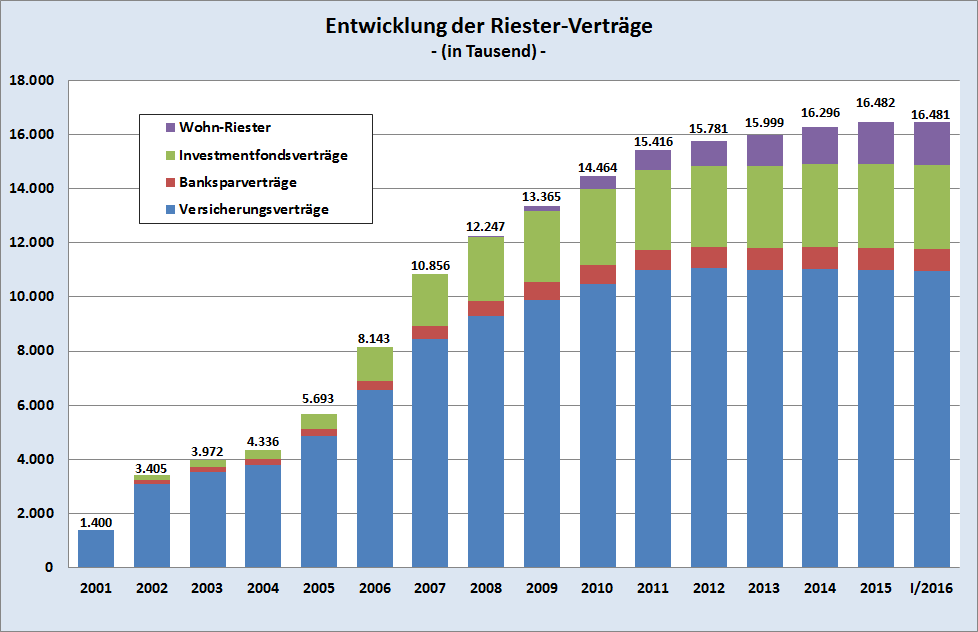

Banken und Versicherungen rieben sich die Hände. Bis heute haben sie über 16 Mio. Riester-Verträge abgeschlossen. Es ist ein profitables, fast risikoloses Geschäft: Zur Auszahlung müssen sie lediglich das angesparte Kapital und die Zulagen garantieren; darüber hinaus gibt es weder eine Mindestrendite noch einen garantierten Inflationsausgleich noch eine Obergrenze für Verwaltungskosten.

Riester-Renten-Verträge 2001-2016

Mittlerweile ist in Sachen „Riester“ gleichwohl Ernüchterung eingekehrt. Die Bundesregierung kalkuliert mit einer Verzinsung des Kapitals von vier Prozent jährlich sowie Verwaltungskosten von zehn Prozent. Nur unter diesen Annahmen kann „Riester“ das gesunkene Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente tatsächlich ausgleichen. Allerdings sind nicht nur im aktuellen Niedrigzinsumfeld vier Prozent illusorisch, und auch die Verwaltungskosten dürften bei den meisten Verträgen deutlich über zehn Prozent liegen. Die Rendite der meisten Riester-Verträge liegt damit unter der der gesetzlichen Rente.

Hinzu kommt, dass von über 40 Mio. Arbeitnehmer/innen nur etwa zehn Mio. (überwiegend Normal- bis Gutverdienende) einen zulagenberechtigten Riester-Vertrag haben, Tendenz stagnierend. Für manche davon mag es sich rechnen – unter Mitnahme der Zulagen und verglichen mit alternativen Geldanlagen. Für Geringverdienende hingegen lohnt sich „Riestern“ nicht: Erstens haben sie dafür nicht das Geld. Zweitens werden sie ohnehin nur eine so niedrige Rente bekommen, dass sie Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Dann aber werden die Einkommen aus der Riester-Rente angerechnet. Mit anderen Worten: Was Geringverdienende heute ansparen, kassiert später der Staat. Ähnliches gilt auch für private Berufsunfähigkeitsversicherungen, die die Leistungsverschlechterungen bei der Erwerbsminderungsrente wettmachen sollen.

Die Hoffnung, niedrigere Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung durch private Eigenvorsorge ausgleichen zu können, erweist sich damit als trügerisch und teuer. Wie teuer, das hat die Arbeitnehmerkammer Bremen berechnet. Um mittels Privatvorsorge alle Risiken abzudecken, die die gesetzliche Rentenversicherung noch in den 1990er Jahren abgedeckt hatte, muss ein/e Arbeitnehmer/in im Jahr 2030 neun Prozent des eigenen Einkommens aufwenden.  Würden diese Versicherungsleistungen paritätisch finanziert, so müssten die Arbeitgeber 4,5 Prozent übernehmen. Dank der Rentenreformen sind sie davon aber entbunden. Das bedeutet: Abhängig Beschäftigte schenken den Arbeitgebern faktisch 4,5 Prozent ihres Einkommens. Monat für Monat.

Dieser Artikel erschien leicht überarbeitet zuerst in analyse&kritik Ausgabe 618 (2016). Wir danken für die Genehmigung zur Zweitveröffentlichung. Dieser Text ist von der CC-Lizenz gemäß Impressum ausgeschlossen; das Zitieren und das Verlinken des Textes ist erlaubt, nicht aber das Vervielfältigen/Kopieren.

Dieser Artikel erschien leicht überarbeitet zuerst in analyse&kritik Ausgabe 618 (2016). Wir danken für die Genehmigung zur Zweitveröffentlichung. Dieser Text ist von der CC-Lizenz gemäß Impressum ausgeschlossen; das Zitieren und das Verlinken des Textes ist erlaubt, nicht aber das Vervielfältigen/Kopieren.

Patrick Schreiner ist Gewerkschafter und Publizist aus Bielefeld/Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Wirtschaftspolitik, Verteilung, Neoliberalismus und Politische Theorie.